在这个捡不到“一分钱”的年代,孩子们需要新的儿歌 | 长江评论

长江日报评论员杨京

----在这个捡不到“一分钱”的年代 , 孩子们需要新的儿歌 | 长江评论//---- http:// //

六月已经过半 , 各种庆祝“六一”儿童节的活动仍余热未散 。 在嘹亮的童声中 , 有媒体注意到 , 孩子们耳熟能详的儿童歌曲还是那些经典老歌 , 而新近创作的大多昙花一现 。 为什么脍炙人口、传唱度高的当代儿童歌曲少了?儿童歌曲创作传播乃至艺术教育出了什么问题?

一个时代流行的文艺作品 , 往往是当下社会生活的反映 。 音乐自然不例外 , 每个时代都有属于自己的流行音乐 , 每隔一段时间 , 从曲风到歌词内容都大有不同 。 不过 , 在儿歌这个领域 , 这样的变化似乎要慢得多 。 今天的孩子们学习和传唱最多的 , 很多也都曾回荡在他们父辈的童年时代 。 哪怕在现实生活中 , 一分钱的身影几乎已经见不到 , 依然有很多孩子在传唱“我在马路边捡到一分钱” 。

----在这个捡不到“一分钱”的年代 , 孩子们需要新的儿歌 | 长江评论//---- http:// //

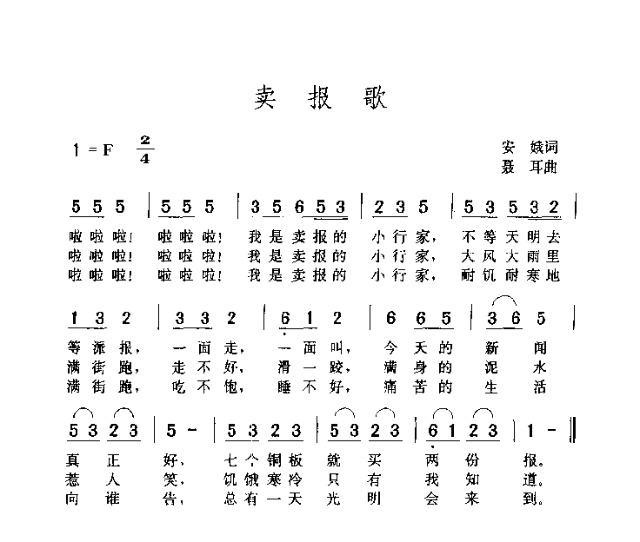

这当然证明了“好歌经得起时间的检验” 。 当年流行的儿歌 , 很多都是出自名家之手 。 比如无论大人孩子都会哼唱的那首《卖报歌》 , 就是由聂耳谱曲 , 填词人则是著名剧作家、作词家安娥 。 《让我们荡起双桨》的词曲作者 , 分别是乔羽和刘炽 。 而包括《一分钱》《春天在哪里》等一系列朗朗上口的儿歌 , 则都是出自著名音乐家 , 有“儿歌大王”自称的潘振声 。 这样的作品 , 无论身处哪个年代 , 其魅力当然依旧不减 。

- #宝宝呵护#宝宝晚上老是翻身睡不好,其实是身体里缺这个!

- 贴心妈妈■宝宝什么时候用枕头最好?儿科医生:牢记这个时间,有助孩子发育

- 宝妈育儿微课■原创9岁孩子“性早熟”,医生坦言:很可能长不到1米6,家长后悔了

- 「盛世妈咪」这个小东西家家都有,孩子误食会烧烂肠胃,家长注意

- 开心说育儿@孩子睡觉错过这个好时间,日后难长高,尤其在发育期,父母别大意

- 『宝妈育儿微课』原创18岁男孩1米6急坏妈妈,骨科医生:不超过这个年龄,孩子还能长

- 『婴芭莎儿博会』不到3分钟,孩子就没了…这种退烧方式,千万别碰!

- 长脖子爸比@原创低于这个月龄的宝宝爱蹬腿,别光觉得可爱,可能是娃在“求救”

- [春龙和宝宝]孩子出生时,体重越接近这个“数”,可能智力越“高”,不妨一看

- 「檀香育儿」原创宝宝睡觉时爱“举手投降”?看完这个解释你就知道为什么了