人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离

提示您本文原始标题是:人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离

有了孩子之后 , 你最怕的是什么?

很多妈妈会脱口而出:最怕宝宝生病 , 怕带宝宝去医院!

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

和成年人不同 , 一个生病的孩子身边往往陪伴着几个大人 , 少的两个 , 多的6个!宝宝生病要抽血要打针 , 家长就紧张得不行 , 千叮咛万嘱咐要求护士手轻一点、一针打上 , 而医生只能一边解释一边安慰 。

宝宝头疼脑热家长尚且如此 , 更不用说重症病房了 。

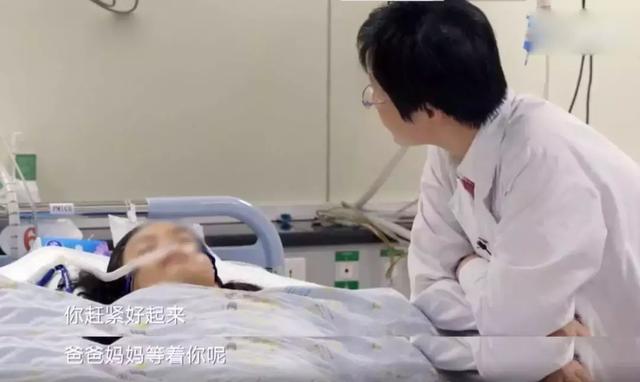

刚刚播出的《人间世2》第8集 , 就在上海市新华医院儿科重症ICU病房内 , 纪录了儿科医生、孩子和家属与死亡对抗的艰难过程 , 以及多位儿科医生离开或坚守的选择 。

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

在普通人眼里 , 医生难道不是一份名利双收、人人羡慕的职业吗?是什么让越来越多的儿科医生选择“逃离”?对此我们采访了曾经在北京儿童医院和首都儿科研究所(体制内)学习工作多年 , 如今选择走出体制内的儿科医生——崔克西 , 从一个过来人的视角 , 审视儿科目前的窘境与前景 。

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

医生简介

崔克西 MD 高年资主治医师

毕业于首都医科大学儿科系

轮转于北京儿童医院

曾供职于首都儿科研究所及北京新世纪医疗

进修于美国斯坦福大学医学中心和台湾长庚纪念医院

现为北京美中宜和妇儿医院(亚运村院区)和北京嫣然天使儿童医院主诊医师

一、儿科为何总是闹“医生荒”?

1.儿科毕业生少 , 培养周期长

在医学生中流传着一个顺口溜 , “金眼科 , 银外科 , 打死不去小儿科” 。

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

从1999年儿科本科专业停招 , 此后的17年中 , 全国大多数医学院都是到了研究生阶段才细分儿科专业 。 但由于儿科医生的职业性质 , 在研究生阶段选择报考儿科的学生比例很低 , 并且毕业后并不会全部从事临床工作 。 从1999年到2015年 , 全国儿科医生仅增加了5000名 。

2016年 , 主管部门意识到儿科医生严重缺乏的问题 , 多所高校重新开始招收儿科本科生 , 作为儿科医生的未来人才资源 。 但是远水解不了近渴 , 儿科医生的培养周期很长 , 一般从入校门到真正能独立为患儿诊疗 , 不会少于十年 , 这种变化显然不能立即改变现状 , 满足就诊需求 。

2.儿科医生流失严重

根据2016年发布的《中国儿科资源现状白皮书》显示 , 儿科医师以小于35岁的从业人员为主 , 本科学历居多 。 2011年~2014年 , 中国儿科医师流失人数为14310人 , 占比为10.7% 。 其中 , 35岁以下医师流失率为14.6% , 35岁~45岁医师流失率为11% , 45岁~60岁医师流失率为6.8% 。

二、是谁让儿科医生选择“逃离”?

1.诊疗难度大 , 职业风险高

儿科也被成为“哑科” 。 一般情况下 , 成年人能够清楚地知道自己哪里疼痛 , 疼痛的程度 。 可是孩子年龄小 , 无法准确表述自己的病情 。 对于一些语言能力还未发育健全的孩子而言 , 可能只会哭和闹 , 好多小孩一见到穿着白衣的医生 , 已经处于害怕恐惧的境况中 , 这让诊疗难度大为增加 。

因此问诊和治疗过程中大多数情况下只能凭借经验 , 存在较高的医疗风险 , 不但需要儿科医生有扎实的医学理论基础 , 还要有丰富的临床经验 。 由于个体差异、病情复杂程度和病情变化较快等因素 , 医疗结果是不确定的 , 致使儿科医生的职业具有较高的职业风险性 。

2.工作压力大

作为临床医生 , 尤其是儿科的临床医生 , 抱怨“又忙又累”可绝对不是矫情 。 你知道吗?中国医生的猝死率在所有的职业当中排名第一!

《中国儿科资源现状白皮书》显示 , “按照2020年每千名儿童儿科执业(助理)医师数要达到0.69名的目标 , 我国儿科医生数量目前缺口86042名 。 ”

国家统计数据显示 , 目前我国0-14岁儿童总数约2.3亿 , 占全国总人口数的18% 。 医疗机构儿科执业(助理)医师约为11.8万人 , 每千名0-14岁儿童的儿科执业(助理)医师配比数为0.53人 , 也就是说 , 目前平均1800多个儿童有一个儿科医生 。

对比中国每千名儿童的儿科执业(助理)医师配比0.53人 , 白皮书显示 , 2014年世界主要发达国家的“每千名儿童的医师配比”就已达0.85至1.3人 , 美国更是达到了1.6人 。

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

而随着二胎政策开放 , 新生儿数量增多 , 儿科医疗资源的“供需矛盾”更是逐渐凸显 , 儿科执业(助理)医师数量的缺口也越来越大 。

儿科医生不够是客观现实 , 但宝宝生病了必须看病 , 怎么办?

在中国 , 三甲医院的儿科医生 , 一天的门诊量基本在100左右 , 医生一天工作不是正常的8个小时 , 往往是12小时 。

不仅仅是门诊 , 住院病房也不轻松 , 一般住院医师或者主治医生 , 一个人要管8到10个病人 , 不仅天天要做汇报 , 要去会诊 , 还要三级查房 , 查房后还需写病历改病历 , 病房医生常常是24小时到48小时连着工作 。

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

但是在面对高强度工作量的同时 , 儿科医生还承受着巨大的精神压力 , 因为作为医生 , 你不能出错 , 每一个疏忽背后都可能是生命的代价 。

很多医生忙于工作 , 无法完全平衡家庭和生活 。 有网友吐槽 , 因为父母都是医生 , 自己明明父母双全却从小活得像个“孤儿” , 让人不胜唏嘘 。

3.薪酬低

儿科医生离职原因中薪酬待遇差 , 也是主要原因之一 。

医学生毕业后并不能立即独当一面 , 而需要经历3~5年的规范化培训 , 俗称“规培” , 这期间工作非常的辛苦 , 还要兼顾学习 , 但工资是很低的 , 有时甚至不能满足基本的生活开销 。

虽然资深医生的薪酬会高一些 , 但也是以高工作量、超长加班时间为代价 。

以美国为例 , 中国儿科医生的工作强度是美国儿科医生的5倍 , 而收入往往只是人家的1/10~1/5 。 与国内其他职业横向比较 , 儿科医生的工作强度可能是其他职业的2到3倍 , 并且常常无法平衡工作与家庭 , 但工资收入却低很多 。

这种付出和收获严重不匹配 , 直接导致了很多医生不愿意选择留在儿科 。

很多人可能发现了 , 儿科是一个严重“阴盛阳衰”的科室 。 临床医生本来就少 , 儿科的临床医生相比其他科室更少 , 而男性儿科医生 , 更是少之又少 。 因为在中国的传统观念里 , 男性要承担家庭经济支柱的责任 , 以儿科医生收入 , 很难支撑起家庭经济需要 , 所以儿科医生中男性的比例是很低的 。

4.晋升难

医学毕业生取得医师资格后 , 还要不断晋升主治医师、副主任医师、主任医师等等职称 。 这不光关系到收入 , 也直接影响患者的信任度 。

晋升过程不仅需要丰富的临床经验和从业年资 , 还需要一项硬指标: 科研成果和论文 。

咱们刚刚说了 , 儿科医生的忙碌程度 , 在各科室中首屈一指 。 很多医生平时的工作已经又忙又累 , 根本无法投入大量精力去做科研 , 严重限制了职业上升空间 。 越来越多儿科医生索性放弃论文和评职称 , 选择做“高年资主治”专注于提高临床技能 。

5.医患关系紧张 , 缺乏职业安全感

医患冲突严重已经是中国医院无可争议的事实 , 根据《中国医生执业状况白皮书》 , 截至2018年1月9日 , 中国有66%的医师经历过不同程度的医患冲突 , 其中经历过语言暴力的占51% , 我国每所医院平均每年都要发生27起暴力伤医事件 。

在儿科 , 这种现象尤甚 。 一针不见血护士就有可能被指责投诉 , 更别说那些对患儿直接负责的儿科医生了 。

·“你没吃饭关我屁事”

2015年 , 一名上海的儿科医生在分享一篇《北上儿科接连告急》的文章时 , 讲述了自己在急诊时被家属爆粗口委屈落泪 , 想念妈妈和外婆 。

“今天急诊当值 , 被家属吼了一句‘你没吃饭关我屁事’ , 开始没什么 , 后来写着写着病史有水滴到本子上 , 我才知道是自己在流泪……也许确实只有外婆和妈在乎我是否吃过没 。 ”

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

文字虽短 , 却让人动容 。 孩子生病 , 作为家长焦虑着急可以理解 , 但如果换位思考一下 , 医生就不是父母的心头肉吗?医生的妈妈 , 就不会心疼自己的孩子被辱骂甚至殴打吗?

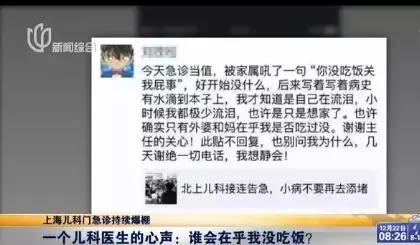

· “我的孩子没了 , 你的孩子也要一起陪葬”

2016年2月4日 , 一名5月大患儿因重症肺炎入住平阳县人民医院 , 下午病情急剧恶化抢救无效死亡 。 家属集结数十人打砸医院儿科病房 , 辱骂医务人员 , 并殴打一名怀孕六个月的护士 , 打人者边打边骂 , “我的孩子没了 , 你的孩子也要一起陪葬 。 ”

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

像这样的案例还有很多 , 这群儿科医生面临着巨大的工作压力 , 日夜不休的在挽救其他人的生命 , 可讽刺的是 , 却连起码的尊重都无法获得 , 甚至人身安全也受到威胁 。

医患纠纷常有 , 医生被打事件也屡有发生 , 儿科医生缺乏职业安全感 , 纷纷离开儿科的岗位 。

相比医疗法规更规范的美国 , 就曾发生过这样一个真实的案例:孩子在美国突发疾病 , 随行的中国妈妈很着急带孩子看儿科急诊 , 因对等候时间长及护士的处置不满意 , 她按照在中国的习惯做法 , 在美国的儿科大闹 , 还动手打了护士 。 美国的警察当即用警棍打断了那位妈妈的手臂...之后她不仅被起诉、拘留、罚款 , 还被驱逐出境永久不得入境 。

如果我国的法律对于医闹有完善严格的处理机制 , 医生的人身安全得到更多保障 , 相信会有更多的人选择坚守 。

三、为何儿科是医患纠纷重灾区?

1.家长对医学缺乏客观认知 , 期望值过高

儿科疾病起病急 , 病情变化快 , 病情较成人重 , 再加上孩子不会表达 , 大大增加了医生对病情评估的难度 。 而家长往往情绪焦躁 , 恨不得期待医生立即将孩子治好 。 而疾病的发生转归治愈往往需要一个反复的过程 , 于是难免会产生落差和失望 。

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

据相关调查研究数据显示: 有近六成的患儿家长对于常规检查、用药均存在相应的认知误区 , 对儿科常见疾病 , 特别是急危重症患儿的病情变化更是难以理解、难以接受;患儿家长在缺乏儿科医学知识的同时对儿科医疗行为的期望值过高 , 忽略医学不确定性及高风险性等特点 , 当出现诊疗效果不理想、病情恶化时 , 常表现出焦躁情绪 , 从而导致医患冲突 。

2.儿科医生紧缺 , 供求矛盾凸显 , 医生无奈家长焦虑

采访中 , 崔医生无奈的表达:中国公立医院的儿科究竟忙到什么程度 , 全世界人都知道 。 以儿童医院和儿研所为例 , 一般门诊8小时下不了班 , 就按正常8个小时来算 , 平时的强度是120个病人 , 高峰期能到200-300个 。

不吃不喝不上厕所 , 8个小时120个病人 , 相当于4分钟一个 。 这是什么概念呢?从病人推门进来 , 到医生问病史查体做检查开药离开 , 就4分钟 。 已经看上的病人希望医生能多跟她交待一些 , 而后面没看上的病人却反复催促医生加快速度 , 总觉得进去的人怎么还不出来 , 越发焦虑 。

尤其是孩子是家庭的中心 , 整个家庭 , 父母、爷爷奶奶、姥姥姥爷等的关注度和期望值都非常高 , 情绪容易焦躁激动 , 因此医患纠纷也较其他科室更多 。

3.部分媒体有失客观公正的报道成为医患关系紧张的助推剂

部分媒体为了夺人眼球 , 没有经过深入客观的调查了解 , 进行一些不客观不公正、过于煽动性的失实报道 , 违背了新闻的真实性 , 也让人们对医生产生较大误解 , 使得医患关系更为紧张 。

比如16年震惊全国的“产妇纱布门”事件 , 虽然最终反转策划人被抓、采访人员道歉 , 但仍然留下了无法抹除的恶劣影响 。

崔医生呼吁:希望广大媒体能对儿科医生多一些理解和体谅 , 能更客观多维度的审视论断与报道 , 正视医学的局限性 , 尊重问题发生的多源性 , 切忌频繁使用过于片面单一主观甚至情绪化的表达 。 相信更客观更公正的报道能增进医患之间的相互理解和信任度 , 促进社会和谐 , 不让医生寒心 , 最终病人也受益 。

4.错误的定义医患关系是医疗纠纷产生的根源之一

崔医生反复强调:医患关系的本质实际是救助关系 , 而不是服务关系 , 买卖关系 , 这是全世界医学界遵从的准则 。

其实现代医学至今仍存在很大的局限性 , 人类对客观世界的探索仍在进行时 , 客观事实是 , 人类只有5%左右的疾病是能通过医生完全根治的 。

医生能做的是偶尔治愈 , 常常帮助 , 总是安慰 。

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

也就是说 , 患者来求助医生 , 然后医生通过自己的专业知识、技能和仁爱之心 , 来帮助患者减轻痛苦 , 提高生活质量 。 但并不是说 , 患者只要挂个号 , 医生就能百分之百将病治好 , 这根本就不现实 。

医疗跟买卖商品不一样 , 比如我们买一件商品 , 花了钱就要求保质保量 , 如果属于伪劣产品 , 可以申请退换 。 但是医疗可不是这样 , 患者最大的认识误区在于 , 只要花了钱 , 就必须保证100%把病治好 , 这是无法实现的 。

医生是人不是神 , 医疗技术也打不到这样的高度 , 个体差异、病情复杂程度和病情变化较快等因素的影响 , 使得医疗结果是不确定的 。 而错误的理念和期望值 , 导致了家属看到一个不完美的结果时 , 极度失望 , 医疗纠纷就出现了 。

任何一个医生 , 都会竭尽全力去帮助、去安慰 , 并力求治愈患者 。

拍摄中 , ICU里有个孩子因医治无效 , 走了 。 虽然抢救时都进行了隔离 , 可仍有其他孩子听到了 , 感受到了 。 有个小女孩第二天对朱月钮医生说:“阿姨 , 我就是疼死都不想在这里呆着了 。 ”小姑娘的眼神充满了恐惧 , 她天真的世界里真的装不下这么多残酷 。

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

在忙碌的工作中 , 朱医生特地抽出时间来安慰这位小女孩 。

“你现在是不是很害怕?你会好好地回去的 。 你看看树上长了很多叶子 , 有的叶子得了很不好的病 , 它们是会落下来 。 这就像天会冷会热 , 都是自然现象 。 ”

“你是会长在树上的那个 , 你会好好回家的 。 你相信我吗?你相信医生吗?”

所有医生的成长都是从低水平到高水平的发展 , 这个过程肯定会有失误 , 当然不能有巨大的失误 , 或者是原则性的失误 。 但是家长错误的认为 , 医生必须100%不能有任何失误 , 这个要求就太过严苛了 。

对医生信任、对医生尊重、对医生宽容 , 实际上是对患者有好处的 。 如果家属负面的焦虑情绪影响到医生 , 反而会增加诊疗的风险 。

采访最后 , 袋鼠麻麻问崔克西医生:儿科医生如此难做 , 为何您依然坚守?

崔医生这样说:

同大部分儿科医生一样 , 我最大的遗憾就是不能多照顾和陪伴家人 。 常年无休加班 , 没有假期只有排班 , 常人的节假日却是我们最忙碌的工作日 。 说实话 , 很愧对家人 。

但是在与同样身为儿科医生的同事、朋友聊天时 , 我们会发现 , 在儿科岗位坚守的医生 , 所追求的有许多是共性的东西 。

1.儿科代表的是希望

相比肿瘤科 , 医生再怎么医治 , 病人或许终将走向死亡 。 但儿科不一样 , 儿科代表的是希望 , 作为儿科医生 , 我们时常能感受到一个生命所孕育的巨大的生命力与张力 。 人能时常活在希望之中 , 是一种很奇妙很幸福的体验 。

2.做儿科医生能获得很高的成就感

儿科疾病起病急转归快医治难度高风险大 , 但如果经过医生的努力最终治愈或改善 , 当孩子的眼睛恢复神采 , 当焦虑的妈妈充满感激 , 这种巨大的成就感和满足感是对我们儿科医生最大的褒奖 , 再苦再累再委屈也是值得的 。 自我价值实现的获得感也是我坚持下去的动力之一 。

---- 人间世2丨儿科的痛谁能懂?为何越来越多的儿科医生选择“逃离 //---- http:// //

同时 , 如果一名儿科医生能够被很多家长认可与信任 , 我们会时常感觉到一种幸福感 , 这种被认可被信任和被托付的幸福感是用金钱换不来的 。

3.更能感知世间更多的善意与美好

在多年的儿科医生生涯中 , 我们能时常感受到来自孩子和家长的善意和美好瞬间 。 这种善意与美好 , 时常会让我感动 。

如果人生是一场修行 , 我愿成为那个在医路上的行者……

- 儿科医生鲍秀兰:90后男医生抱早产儿做袋鼠护理,大气都不敢出引网友夸赞:好暖啊

- 每日说育儿知识@儿科医生:疫情期间,家长带娃注意5点,帮娃增强免疫防感染

- 贴心妈妈■宝宝什么时候用枕头最好?儿科医生:牢记这个时间,有助孩子发育

- 『儿科医生雨滴』原创给宝宝穿这种裤子可能有这四个危害,你一定要知道

- 靠谱育儿说■家长需注意,几种零食已被儿科医生列入“黑名单”,家里有就扔了

- #每日说育儿知识#儿科医生:春季带娃记好“四不吃”,不然孩子积食,还会影响发育

- #儿科医生雨滴#原创鼻屎多影响呼吸,别愁!新手父母用这4招帮宝宝清理

- 樱桃育儿经■儿科医生提醒:春天暖和了,也不能对孩子做这3件事,家长要看

- #靠谱育儿说#5岁女孩脾虚常腹泻,儿科医生找到原因:这些酸奶还给孩子买着喝

- [儿科医生鲍秀兰]原创九岁男孩用自己的绘画作品给武汉加油,网友:看起来也太形象了吧