幼童被喂活蝌蚪降火:这年头,没被爸妈搞死算我命大

提示您本文原始标题是:幼童被喂活蝌蚪降火:这年头 , 没被爸妈搞死算我命大

原创 | 孕事

摘

家长作孽 , 孩子遭殃 。 请不要以爱为名 , 做伤人之实!

太无语了!这都什么时代了 , 竟然还有这样愚昧的父母!

这两天 , 一段家长给幼童喂食“活蝌蚪” 的视频火了 。

视频里碗里不停游动的活蝌蚪 , 被一口一口喂进孩子口中!

喂蝌蚪的不是无知的老人 , 不是恶搞的亲戚 , 而是孩子他亲妈!

亲手将一个个游动着的活蝌蚪 , 喂到孩子嘴里 , 说“这样吃可以强生健体”!

孩子摸着小嘴 , 一脸茫然的样子 。

真是家长作孽 , 孩子遭殃 。 来来来 , 这位家长 , 让我灌你两碗小蝌蚪好吗?!

---- 幼童被喂活蝌蚪降火:这年头 , 没被爸妈搞死算我命大 //---- http:// //

小蝌蚪能吃吗?

随便上网搜一搜就知道 , 蝌蚪中含有大量寄生虫 , 如果将其食入体内 , 可能会感染寄生虫“裂头蚴” 。

早在之前 , 大河报就曾经报道过《听信偏方 , 生吞两碗活蝌蚪》的新闻 , 新闻中的男子为治疗皮肤病 , 听信民间偏方 , 生吞了两大碗活蝌蚪 。

不料 , 几天后皮肤病未见好转 , 却出现了持续发烧、腹泻等症状 。 经多方寻医 , 他被诊断出染上了一种罕见的寄生虫疾病——曼氏裂头蚴 。

裂头蚴会随着血液循环进入到人体的任何器官和部位 , 吸取人体内的营养 , 发育成长 。 感染部位会局部红热 , 红肿热痛 , 在眼部、胸部等易感染地区甚至会出现肿块 , 肿块里是裂头蚴虫体 。

稚嫩的孩子感染上裂头蚴 , 造成的伤害要远远大于身体机能已经成熟的大人 , 这种生理伤害往往是不可逆的 。

别再打着为孩子好的旗号 , 做这些要孩子命的事了!孩子是多么信任你啊!你给什么他从来不怀疑 , 而你却拿你的无知愚昧对待他!

这些让人气炸的事情还不少!

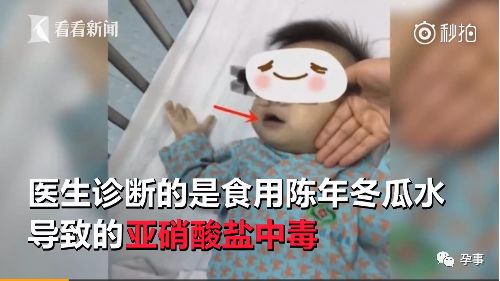

3月份中山一位妈妈 , 家里有三个孩子 , 因为最近孩子们咳嗽没有食欲 , 就以为孩子上火了 。

这位妈妈听信所谓“偏方” , 给三个年幼的儿子喝了“珍藏”三年多的“下火神水冬瓜水”!

大儿子在喝了90毫升的“神仙水”后 , 就睡着了 。

大概2小时后 , 睡眠中的大儿子开始口唇青紫 , 而且恶心想呕吐 。 家里的一对10个月大的双胞胎儿子也相继出现了这种情况 。

孩子们被紧急送到医院后 , 比较严重的是10个月大的双胞胎弟弟 , 他出现了恶心呕吐 , 精神烦躁 , 全身皮肤及粘膜都出现了紫绀现象 , 四肢发凉 。

医生诊断是“亚硝酸盐中毒”!

必须马上洗胃、补液、特效治疗 。 幸好抢救及时 , 在遭了一圈罪以后 , 好在孩子们都没事!

---- 幼童被喂活蝌蚪降火:这年头 , 没被爸妈搞死算我命大 //---- http:// //

孩子们为什么会亚硝酸盐中毒?

这是因为:久放的冬瓜水中有大量亚硝酸盐 , 而亚硝酸盐与人体血红蛋白中铁元素作用下 , 形成高铁血红蛋白 。

这类血红蛋白能抑制正常的血红蛋白携带氧和释放氧的功能 , 因而致使人体组织缺氧 , 表现为全身青紫 。

除了腌制的冬瓜水会引起中毒以外 , 腐烂变质的蔬菜 , 腌制的咸菜 , 腌制的肉类都可能引起中毒 , 这类食物应该列入孩子食物的黑名单!

偏听土方法 , 不仅让娃遭罪 , 有时候还差点丧命 。

杭州有位4岁的宝宝豆豆 , 一直是爷爷奶奶帮着带大 , 基本没怎么吃过冰淇淋 , 也没怎么吹过空调 。 爷爷奶奶很自豪 , 认为传统的生活方式更好 , 不用空调“熬”过来 , 宝宝身体才棒 。

后来天热了 , 妈妈心疼豆豆午睡时满身出汗 , 就开上空调睡午觉 。

哪知道到了吃晚饭的时候 , 豆豆就有点病恹恹的 , 吃饭也没胃口 , 吃了两口就吃不下了 , 身体还有点发烫 , 遭感冒发烧了 。

爷爷奶奶就一边数落妈妈 , 一边坚持刮痧退烧 , 把体内的“寒气”刮出来 。

可是 , 刮痧毕竟痛 , 那么小的孩子哪里受得住 , 一边刮一边哭得声嘶力竭 。

但爷爷奶奶认为刮痧是对孩子好 , 狠心继续刮 。

突然 , 正在哭泣的豆豆“抽”了起来 , 眼睛向上翻 , 牙齿闭得牢牢的 , 嘴唇发乌 , 手脚也开始一抽一抽的 。

奶奶吓坏了 , 赶紧用指甲掐孩子的人中 。 因为用力过猛 , 人中都被掐出了血 。 。 。

过了2分钟 , 豆豆才停止抽动 , 哭出声来 。

豆豆妈一看情况不对 , 赶紧给孩子吃了退烧药 , 开车把豆豆送去医院 。 爷爷奶奶赶紧给孙子裹上小毛毯 , 抱上了车 。

豆豆在车上哭累了 , 就想睡觉 。 但奶奶想起电视上曾经看到过的:昏过去的人要让他保持清醒!还一路掐着豆豆 , 不让豆豆睡过去!!!

等到了医院 , 豆豆体温39℃ , 全身滚烫滚烫 , 还裹着小毛毯 , 人中也被掐出了血 , 脖子背上还都是乌青 , 两条手臂都是红痕 。

医生看了都被吓了一跳 , 还以为孩子受了虐待!事实上也算是被虐了 。 孩子没被高热烧死 , 差点被愚昧的土方法弄死 。 (都市快报)

发烧后不该“捂热” 。 发烧后盲目加衣服、加被子捂汗 , 不能散热 , 会让孩子的体温越来越高 , 容易出现惊厥 。

刮痧也是不对的 。 一则诊断还没明确 , 二来 , 孩子太小 , 皮肤柔嫩 , 刮痧痛 , 也有可能会刮破孩子的皮肉 。

掐人中也不应该 。 出现高热惊厥 , 按人中按太阳穴并没有什么卵用 。

真的要被这些愚昧的家长蠢哭了 。 这都什么年代了 , 麻烦你们学点基本的科普好不好 , 别让孩子跟着你们遭罪!

错误的民间谣言还有很多 , 这里举几个常见的奇葩说 , 转给家人看看!

“五官”方面的错误土方法

1、剃胎发 , 让头发更多

点评:头发稀疏还是浓密 , 和皮肤里的毛囊(产生毛发的细胞)数量有关的 , 宝宝出生时会带有所有的毛囊 , 不会因为剃了头发而增多 , 但有可能因为营养不良而减少 。

另外 , 宝宝皮肤娇嫩 , 剃胎发容易让宝宝头部皮肤失去保护 , 损伤毛囊反而影响头发生长 。 如果一定要剃的话 , 平时注意给宝宝头部防晒 , 最好留下头顶一圈头发保护囟门 。

2、刮眉毛 , 让眉毛浓黑

点评:和胎发一样 , 眉毛部分不会因为剃毛而增加毛囊数量 。 3~6个月正好是毛发自然脱落 , 宝宝眉毛最少 , 等到2岁就有“眉形”了 。

如果不小心刮伤毛囊 , 或者刮破皮肤导致感染结疤 , 还可能改变眉型 , 或让眉毛缺少一块 。

3、捏鼻梁 , 使鼻子变挺

点评:孩子的鼻子高挺还是扁平 , 也是DNA决定的!还没有科学依据证实 , 经常捏提鼻梁骨 , 可以让鼻子变挺 。

而且 , 宝宝鼻腔黏膜娇嫩 , 用力捏鼻梁 , 容易损伤鼻内的黏膜和血管 , 导致病原体入侵 。

4、剪睫毛 , 使睫毛变长

点评:睫毛的长短、粗细、漂亮与否 , 与遗传和营养有关 , 和剪睫毛没有关系 。 剪睫毛这种活儿 , 容易伤到宝宝 , 剪了后眼睛也失去了睫毛的保护 。

有些宝宝可能有倒睫(睫毛扎眼睛)情况 , 家长也不要自己给宝宝剪睫毛 , 因为倒睫只是暂时的 , 会自然消失 。 如果真影响到孩子的眼睛 , 应该去医院诊治 。

5、捋耳朵 , 使耳廓更圆润

点评:这种做法不会对耳朵形状产生作用 。 大多数小婴儿的耳朵都处于一种没长开的状态 。 但随着孩子身体的发育 , 体内激素水平的变化 , 耳朵会越长越有型 。 而这个过程受遗传和饮食、运动等有关 。

还有些家长不想让孩子长招风耳 , 就经常把孩子的耳朵向后压 , 其实并不管用 , 主要是遗传因素 。

6、母乳抹脸 , 让皮肤嫩白

点评:母乳营养丰富并有一定杀毒作用 , 偶尔可以用母乳擦一下脸 , 但如果长期擦在宝宝皮肤上 , 容易滋生细菌 , 从毛孔侵入后 , 会导致宝宝脸上大片红晕 , 严重的甚至长出小脓包 。

“骨骼”方面的错误土方法

7、睡硬枕 , 让头型更圆

点评:你错怪枕头了 。 决定宝宝头型的是遗传和睡姿 , 可以每隔一段时间就调整一下宝宝睡觉时头的朝向 。 3个月以内的宝宝甚至不需要用枕头 , 背和后脑勺在同一个平面上 , 颈、背部的肌肉才能自然松弛 。

如果长期给睡硬枕头 , 因为宝宝颅骨软 , 前后囟门没闭合呢 , 容易让头颅变形 , 还可能变成大小脸 。

8、蜡烛包 , 让双腿更直长

点评:宝宝的膝盖总是弯曲的 , 所以双腿会像青蛙一样弯曲的 , 只有在睡觉的时候 , 宝宝偶尔会把腿拉直 , 不过马上又会恢复弯曲 。 有的地方却认为绑过腿的宝宝长大后腿才会又直又长 , 要给宝宝打蜡烛包 。

不要给宝宝上蜡烛包或者用襁褓裹得太紧 , 把腿拉得太直 , 会影响宝宝髋关节的发育 , 宝宝也容易哭闹、情绪烦躁 。

9、折足弓 , 不让得平板脚

点评:看到宝宝时平足不要惊讶 , 刚出生的宝宝都是平脚板 , 2岁以后才会慢慢长出足弓 。

如果你发现宝宝的足弓像大人一样弓着 , 需要告诉医生 , 检查宝宝的神经或肌肉组织 。

“喂养”方面的错误土方法(重灾区)

10、奶水太稀 , 宝宝吃不饱

点评:我们看到奶水清淡 , 都是孩子的“前奶“ , 主要是水分 , 给宝宝解渴用的 。 宝宝越吃 , 母乳越浓 , 到最后 , 会分泌奶油样的“后奶” , 给宝宝解饿的 。

母乳妈妈经常被质疑奶少 , 其实 , 只要孩子发育正常、情绪良好 , 就不用担心孩子吃不饱 。

11、母乳6个月以后就没营养

点评:母乳是一种“智能食品” , 会自动调节分泌的量和成分 , 满足宝宝不同时期的需求 。

6个月以后添加辅食 , 但还是以母乳为主 , 不用担心营养不足而断奶 。 至少母乳喂养到宝宝1周岁 , 最好喂到2岁 , 再久点就不说了 , 知道你也坚持不了:P

12、给纯母乳宝宝喂水

点评: 母乳中80%以上是水 , 只要观察婴儿(在非吃药状况下)排尿为无色透明或微黄 , 就说明体内水分充足 。

在添加辅食阶段之前 , 不用给纯母乳宝宝喝水 , 否则会增加肾脏负担 , 也会影响宝宝的吃奶量 。 大约要等到10个月左右 , 母乳宝宝可以自行喝水 。

13、总认为孩子吃不饱 , 一哭就喂奶

点评:孩子的哭是有很多种原因的 , 可能是冷了、热了、拉大便了、困了、不舒服了 , 不定是饿了 。 应该恨据宝宝月份大小和日常食量 , 有规律的喂奶 。

如果一哭就喂 , 长期如此 , 宝宝的胃很容易被撑大 , 为以后的肥胖症埋下隐患 。

14、吃奶粉的孩子长得快

点评:母乳能够满足宝宝每一阶段生长发育的需求 , 宝宝也不容易吃过量 。

吃奶粉的孩子更容易胖 , 因为奶粉中有数倍于母乳的脂肪和蛋白质 , 是宝宝不需要的 , 而且会造成体重过量 , 给将来的健康埋下隐患 。

15、怕不消化 , 就一直喂粥

点评:给宝宝的食物里面如果一点硬点的食物都没有 , 会让宝宝的消化能力“停滞不前” , 不能发展 。 同时 , 口腔缺乏咀嚼和吞咽练习 , 可能影响宝宝口腔发育和面部肌肉发育 , 影响颜值!

给宝宝添加辅食可由少到多 , 由稀到稠 , 由细到粗 , 逐步添加米粉、粥、果蔬、肉类 , 让营养更均衡 , 不要在某个环节上停滞不前 。

16、过早添加辅食

点评:纯母乳的宝宝满6个月之前只需母乳嚷养 , 不必添加任何辅助食品 。 母乳能够在六个月以内满足婴儿的全部需要 。 提前添加辅食 , 不但无助于事 , 反而会给孩子造成过重的肾负荷 , 并破坏孩子对母乳的吸收 , 适得其反 。

17、超过1岁也要喂饭

点评:宝宝吃饭时 , 自己动手自己动嘴 , 手和口都得到良好的刺激 , 对于宝宝的动手能力和语言能力都有很大影响 。 如果怕宝宝弄脏就不让学习自己吃 , 会妨碍宝宝发展进食的技能 , 也让宝宝学习进食的积极性受挫 , 抑制他的主动性和好奇心 。

详细的教宝宝自己吃饭的攻略请戳孕事原创《你愿意让孩子6岁带保姆剥鸡蛋 , 还是1岁就学会自己吃饭?》 , 可以看看 。

18、坚决不用安抚奶嘴

点评:如果宝宝频繁吃手 , 建议使用安抚奶嘴 , 因为:①吸吮安抚奶嘴 , 可有效避免今后牙齿变形 , 因为安抚奶嘴外面的圆片有效抵抗并缓解吸吮带来的向内的吸力;②吸吮手指会比吸吮安抚奶嘴更难戒 。

19、一出生就喂糖水

点评:新生儿的味蕾异常敏感 , 糖水、盐都属于强刺激物 , 可能严重损坏宝宝的味蕾 , 导致宝宝不爱喝白开水 。

如果不小心掉这个坑里了 , 那就做好今后几年可能绞尽脑汁让宝宝好好喝水的准备吧 。

20、6个月前就喂果汁

点评:在6个月以前 , 不要给宝宝喂果汁 。 因为果汁中含有不能被吸收的糖 , 大量喂果汁会让宝宝的大便次数增多 , 大便变稀 , 并容易引发尿布疹 。

21、一岁内加盐

点评:宝宝味蕾非常敏感 , 盐属于强刺激物 , 可能严重损坏宝宝的味蕾 , 导致宝宝吃饭挑食重口味 。 一岁前都不要给婴儿吃刺激性的食物 。

22、嘴对嘴喂食

点评:对喂宝宝的食物.家长一定不要用唾液接触 。 嘴对嘴给宝宝喂直.容易让宝宝感染幽门螺杆菌 , 引起宝宝慢性胃炎、消化性溃疡等疾病 , 甚至会导致宝宝生长发育迟缓 。

23、随意喂宝宝吃东西

危害:①异物卡喉:幼儿吞咽反射发育还不完善 , 一旦发生异物卡喉窒息 , 可在几分钟内造成大脑不可逆损伤 , 甚至死亡;②引起过敏:花生、核桃等坚果和水产品等是常见的过敏原 。

因此 , 给小宝宝喂食要选容易咀嚼吞咽、不容易致敏的食物 。

24、逗孩子喝酒

点评:让婴幼儿远离酒精 。 儿童肝脏发育和代谢功能还不完善 , 即使是度数较低的酒 , 酒精也容易淤积在体内引起中毒 。

一旦过量 , 宝宝可能出现昏迷等重症 , 严重会影响脑部发育 。

25、吃东西时逗孩子

点评:给孩子喂食应该让其保持平静、专注 。 进食时逗孩子 , 孩子大叫或大笑 , 随后一次深吸气 , 饭粒等食物就会随气流而被吸入气管内 , 引起呼吸道梗阻 , 甚至呼吸困难、窒息 。

26、用纯净水冲奶粉更健康

点评:纯净水除去了各种常量元素和大部分的微量元素 , 长期饮用会造成孩子营养素摄入量不足 。

最好使用自来水烧开 , 冷却到合适温度冲奶 。

27、用矿泉水冲奶粉重健康

矿泉水中含有的营养素又过多 , 长期饮用会造成孩子某种元素摄入过多 。 使用自来水烧开冷却到合适温度冲奶 。

28、喝米汤降火

厦门有位爸爸照顾还没满月的宝宝 , 发现孩子眼角总有眼屎 。 老人就说是奶粉喂得太浓了 , 娃上火了 , 要用米汤降火 。 这位爸爸就在冲奶的时候用了4倍以上的水 , 有时候还直接给娃喝米汤 。 导致孩子水中毒 , 发生脑水肿 。

生米→米饭→米粥→米汤 , 营养成分是呈倍数下降趋势的 。 米汤的营养非常低 , 如果喝太多米汤的话 , 宝宝的胃一下就喝饱了 , 可实际上却没有摄入多少营养和热量 。 给孩子喝米汤过多 , 还会导致水中毒 。

29、喝高浓度的奶长得壮

孕事写过《冲奶这件小事 , 竟让宝宝被迫割除了一截小肠》 , 就是一位混合喂养的宝宝 , 因为父母很担心宝宝早产 , 身体弱 , 就在每次泡奶粉的时候 , 都会多加一两勺 , 好让宝宝长得快点 , 早快成为正常宝宝 。

有一天 , 宝宝突然呕吐起来 , 身上也开始发烧 。 送到医院诊断 , 竟是有一截小肠已经坏死 , 医生紧急做手术进行了割除 , 否则随时会有肠穿孔的危险!

给宝宝的奶粉泡太浓 , 或者加奶太快 , 都会导致小肠吸收缓慢 , 需要更多血液带来更多的水来稀释 。

但血液总是优先保障心肺等更重要的地方 , 特别是早产儿 。 因为缺乏充足的血液 , 小肠的血流就会慢下来 , 造成缺血 , 进而引起了肠道坏死 。

配方奶应该按奶粉罐上水喝奶粉的冲调比例 , 加入分量准确的奶粉 。

“睡眠”方面的错误土方法

30、经常摇晃着哄睡

点评:婴儿困时其实会自己入睡 , 只是大人为了控制孩子的入睡和睡觉时间而人为干预 , 造成有些孩子依赖大人的干预睡觉方式 。

摇晃睡觉确实对婴儿大脑不好 。 如果孩子已经习惯摇晃哄睡 , 要逐渐减少哄睡时摇晃的幅度 , 到非摇晃搂抱哄睡 , 再到搂抱入睡 , 大人手摸着入睡 , 最后到孩子自行入睡 。 逐渐过度 , 养成自主入睡习惯 。

31、婴儿白天睡觉也拉窗帘

点评:多家长从月子里开始 , 白天也会拉上卧室的窗帘 , 来保证该子有个完全黑暗环境 , 提高睡眠质量 , 但在新生儿阶段 , 这样做反而可能不利于建立宝宝昼夜周期 。

对于半岁以内的小孩 , 白天尽量不要拉上窗帘 , 晚上则尽量保持黑暗和安静 。

32、打呼噜说明宝宝唾得香

点评:宝宝偶尔打鼾、张嘴呼吸可能是由鼻塞感冒引起的 , 但如果宝宝经常打鼾 , 可能是由于腺样体肥大、扁桃体肥大或其他原因 , 影响了鼻咽部通气造成的 , 最好及时去医院检查 。

33、晚上叫醒宝宝喂奶

点评:许多爸爸妈妈担心宝宝饿 , 经常在夜里把宝宝叫醒喂奶 。 频繁半夜叫醒宝宝 , 很容易打乱宝宝的睡眠规律 , 大人也睡不好觉 。

34、晚上叫醒宝宝把尿

有的家长怕孩子尿床 , 半夜叫醒孩子小便 , 对宝宝的睡眠习惯影响不好 。 晚上使用纸尿裤入睡 , 大人孩子都能睡好 。

“行动”方面的错误土方法

35、过早让宝宝学坐

点评:宝宝天生头大身子小 , 每个宝宝必须经过足够的俯趴和爬行 , 颈部和背部肌肉和骨骼才能支撑他那颗大脑袋 。

从小应鼓励孩子醒着多趴 , 锻炼其颈部和背部肌肉 , 抬头、爬、坐、站、走都是水到渠成的事 。 因为过早学坐而导致弯腰驼背、脊椎变形的宝宝数不胜数 。

36、把尿比穿纸尿裤好

点评:宝宝要能独立大小便 , 需要感知能力、肌肉控制能力、语言表达能力、手眼配合等发展到一定程度才行 。 在此之前把尿 , 并不能帮助孩子建立自主排尿功能 。 而且太早把尿 , 还可能造成肛脱、肛裂、尿频 。

婴儿可以穿纸尿裤 , 一岁以前不要把屎 , 大一点可以进行坐便训练 。

37、过早竖着抱

点评:婴儿在六个月内不鼓励竖抱 , 过早竖抱 , 不利于脊柱发育 , 可让婴儿趴着 。 横抱看到的是天花板 , 竖抱可以看到周围的环境 , 要求竖抱是聪明的表现 , 但不能过度 。 可让婴儿趴着 , 既可以看到周围环境 , 又可以锻炼腰背肌肉 。

38、过早学走路

点评:让孩子过早学走路 , 会造成孩子骨骼发育异常 , 形成O型腿 。 应该让孩子在顺其自然的环境中学会走路 。

一般来说,宝宝2~3个月会抬头 , 6~7个月会独坐 , 8~9个月会爬行 , 10~11个月学会站立 , 12~16个月才会走路 。

39、过早使用学步车

点评:学步车会阻碍臀肌的发展 , 加上大多数宝宝使用学步车时 , 是以垫脚尖方式行走、站立 , 自然无法学会将脚放平来支撑身体 。

40、绝对不给宝宝开空调

点评:夏天气候炎热 , 儿童的身体对于温度的适应性较差 , 高温很容易造成中暑、脱水甚至猝死 。 还可能刺激儿童呼吸道 , 引发哮喘 , 或导致痱子、湿疹这些皮肤炎症 。 孩子可以合理用空调 。

但使用前 , 一定要清洗空调滤网 , 可以将空调的温度维持在26℃左右 , 且排风口不要直接对着孩子吹 。

41、抱着孩子坐汽车

点评:汽车时速在50公里时发生碰撞 , 一名体重10公斤的小孩瞬间会产生300公斤左右的冲击力 。 这种情况下 , 一般没有人能抱住孩子 , 如果头部发生碰撞 , 后果不堪设想 。

所以 , 带孩子坐车时 , 一定要使用安全座椅 。

“玩耍”方面的错误土方法

42、过分逗宝宝笑

点评:逗笑应该适可而止 。 宝宝缺乏自我控制能力 , 如果逗得笑声不绝 , 会造成瞬间窒息、缺氧 , 引起暂时性脑缺血 , 有损脑功能 , 还可能引起口吃 。

43、嬉戏时摇晃和高抛宝宝

点评:宝宝的头部体积和重量占全身的比重较大 , 但颈部肌肉对头部的支撑力很弱 , 剧烈摇晃和高抛很容易引起幼儿脑震荡 , 甚至会使视网膜毛细血管充血 , 导致视网膜脱落 。

轻轻摇晃孩子并没有问题 , 不过一定要用手掌托住孩子的颈部 。

44、随便亲吻宝宝

点评:与宝宝亲密接触时请确保大人的卫生和健康 。 随便亲吻宝宝的危害:①传染疾病:感冒、患口腔疾病或肝炎、结核等传染疾病的人亲孩子 , 很容易导致孩子得病;②造成皮炎:成人脸上的化妆品、口红大部分含香料和各种化学物质 , 直接与孩子接触 , 会伤害孩子稚嫩的皮肤 。

“治病”方面的错误土方法

45、孩子发烧手冰冷要多穿

孩子发高烧会让肢体循环变差 , 是容易可能出现头部烫、手脚冰的情况 , 但这不表示孩子冷 , 不要盲目加衣服 。

宝宝发烧超过38℃后 , 正确的方法应该是以“自然散热”为目的 , 少穿衣服、少盖被子 , 多喝温水 , 洗温水浴 , 或用温热的毛巾给孩子擦拭身体 。 如果体温上升过快 , 可以少量、适当使用冰敷 , 在孩子头部或大血管位置冷敷或冰敷 。

46、用酒精给孩子擦身降温

广东有位2岁的宝宝发高烧 , 父母听说酒精可以降温 , 用掉约1升的工业酒精 , 给宝宝全身上下擦酒精 。 结果孩子酒精中毒 , 最后抢救无效身亡 。

孩子皮肤非常幼嫩 , 很容易吸收甲醇 , 而这种物质对脑部神经系统的危害可以说是致命的

不管是工业酒精还是饮用的酒 , 都不能用来给宝宝物理降温 , 虽然酒精挥发会带走热量 , 但也容易透过宝宝娇嫩的皮肤进入到血液 , 容易酒精中毒 。

47、捂汗能退烧

儿童汗腺不发达 , “捂汗”不仅达不到“发汗”的作用 , 而且往往越捂体温越高 , 容易造成“捂热综合征” , 出现体温升高、面色苍白、反应低下、呼吸困难等一系列症状 , 还容易诱发高热惊厥 , 严重的甚至导致死亡 。

48、靠手温判断冷不冷 , 怕孩子着凉捂得严严实实

孩子手脚体温低都是正常的生理现象 , 只是因为孩子本身心脏力量弱 , 血压低所导致的 , 和孩子冷不冷没有直接关系 。 捂得太厉害 , 反而使孩子烦躁 , 睡不安稳 , 还可能捂出痱子、湿疹 。

了解孩子的冷热情况 , 应该孩子的后背或者前胸这些躯干部位:温热但没出汗 , 就是最恰当的 。

49、孩子发烧就在家里观察 , 不要轻易去医院

点评:宝宝如果发烧38.5℃以上而且12个小时没退烧 , 伴随下面这些情况:呼吸急促、手脚冰冷、抽搐、精神倦怠、肢体抖动、呕吐、皮肤苍白或紫绀、意识不清、喂养困难、尿量减少等 , 则要果断就医 。

如果你对情况判断没有把握 , 或者宝宝没满3个月出现发烧 , 去医院!

50、喝葡萄糖水去黄疸

点评:出现婴儿母乳性黄疸 , 应该多喂奶 , 多晒太阳 , 让黄疸自行代谢 , 如果还是很严重需及时就医 。 通过增加喂养量 , 致使排便量增加 , 进而达到降低黄疸的效果 。

而葡萄糖的吸收过程只增加血中葡萄糖含量 , 使体内的能量供给维持在一定范围 , 不会增加排便量 , 因此不利新生儿排黄疸 。

51、动不动就朴钙

点评:出汗多——缺钙 , 枕秃——缺钙 , 头型不好看——缺钙 , 半夜哭——缺钙 , 走路晚——缺钙 , 不爱吃饭——缺钙…其实 , 出汗多最大可能是给孩子捂太多了;枕秃大部分孩子都会有 , 如果过早使用枕头或者床品选择不好更明显 。 0~6个月无论是母乳、配方奶还是混合喂养的宝宝 , 只要奶量喝够 , 钙都是充足的 。 6个月后 , 如果宝宝饮食平衡 , 就不可能缺钙 。

52、只有冬天出生的母乳宝宝才需要补充维生素D

点评:母乳中维生素D含量并不高 。 因此纯母乳喂养的婴儿 , 如果没有适度的阳光照射 , 很容易发生维生素D缺乏而引起的一些疾病 。 所以 , 在婴儿出生后不久即应开始扑充维生素D 。

53、喝银镯水降烧

点评:孕事以前写过《新生儿偏方降烧喝银镯水致死》 , 讲的就是有个还没满月的宝宝发烧了 , 家人按照网上传授的偏方 , 找来一对银手镯 , 煮水给小军军喝 , 又泡了些珍珠粉给小军军“压惊” , 还用酒精擦身降温 , 整整折腾了一夜 。

结果高烧没退 , 第二天早上孩子开始嗜睡 , 家人才送到医院看 , 可惜孩子已经死亡 。 一家人哭瘫了 。 (海峡都市报)

都不想说什么了 。 发烧和银镯水有一毛钱的关系啊 。

上面这些错误的育儿法 , 有的家长还在犯!家里有孩子的家长们都应该看看 , 这些错误不要再犯了!

科学育儿 , 才是给孩子最好的守护!

- 宝妈妈孕育家园@原创2岁幼童喝牛奶得肾结石,这5种牛奶千万不要再给孩子喝了!

- 蝌蚪五线谱官方:转给家长!退热贴无法达到退烧效果,孩子发烧时应该怎么做?

- [婴芭莎儿博会]3岁幼童输液管惊现肉虫!输液5分钟后才发现,孩子竟已经......

- 宝宝呵护■宝宝“上火”喂活蝌蚪、腹泻专注“推拿”,心大的宝妈为何偏信这些?

- 5岁幼童脑内竟长出“头发和牙齿”!医生:这三种情况要警觉

- 原创 四岁幼童被开水烫伤,该如何自救?只可惜很多人不懂

- 紧急!2岁幼童把降压药当维生素吃了,粗心妈妈无奈向交警求助!

- 幼童脑里竟长出“头发、牙齿”,医生:这三种情况一定要注意

- 【番外】第497夜 小蝌蚪找妈妈——宝宝巴士

- 二年级课文拓展:《小蝌蚪找妈妈》小蝌蚪大秘密